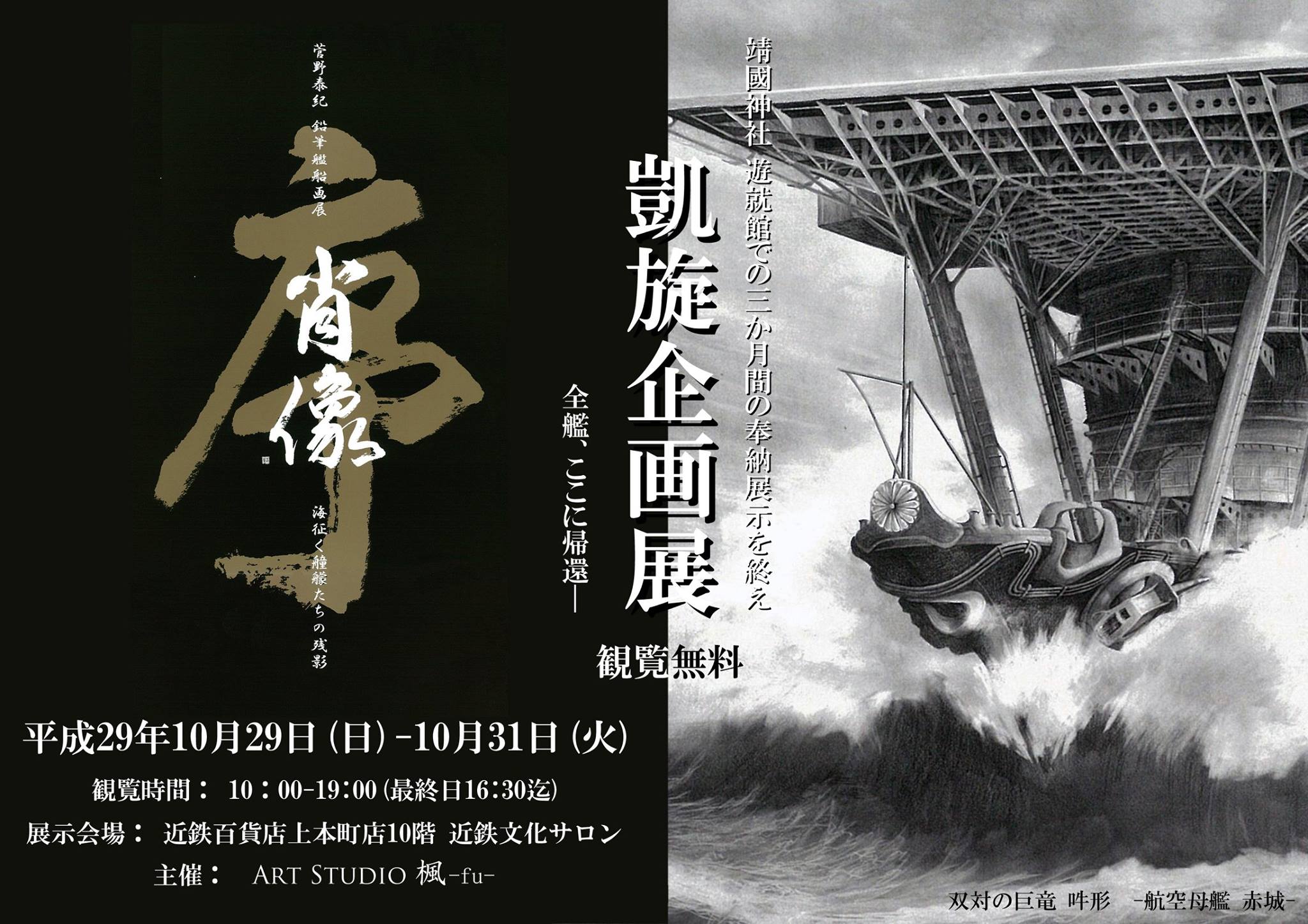

平成29年10月29日(日)ー10月31日(火)

観覧時間:10:00-19:00(最終日16:30まで)

展示会場:近鉄百貨店上本町店10階 近鉄文化サロン上本町

主 催:Art Studio 楓 -fu-

観覧無料

画集などの販売を予定。(作者は10月29日、10月31日に在廊予定)

今夏、靖國神社遊就館で3ヶ月間の展示を終えた作品たちが、作者の地元大阪へ凱旋します。短期間ではございますが、この機会にご高覧頂ければ幸いです。

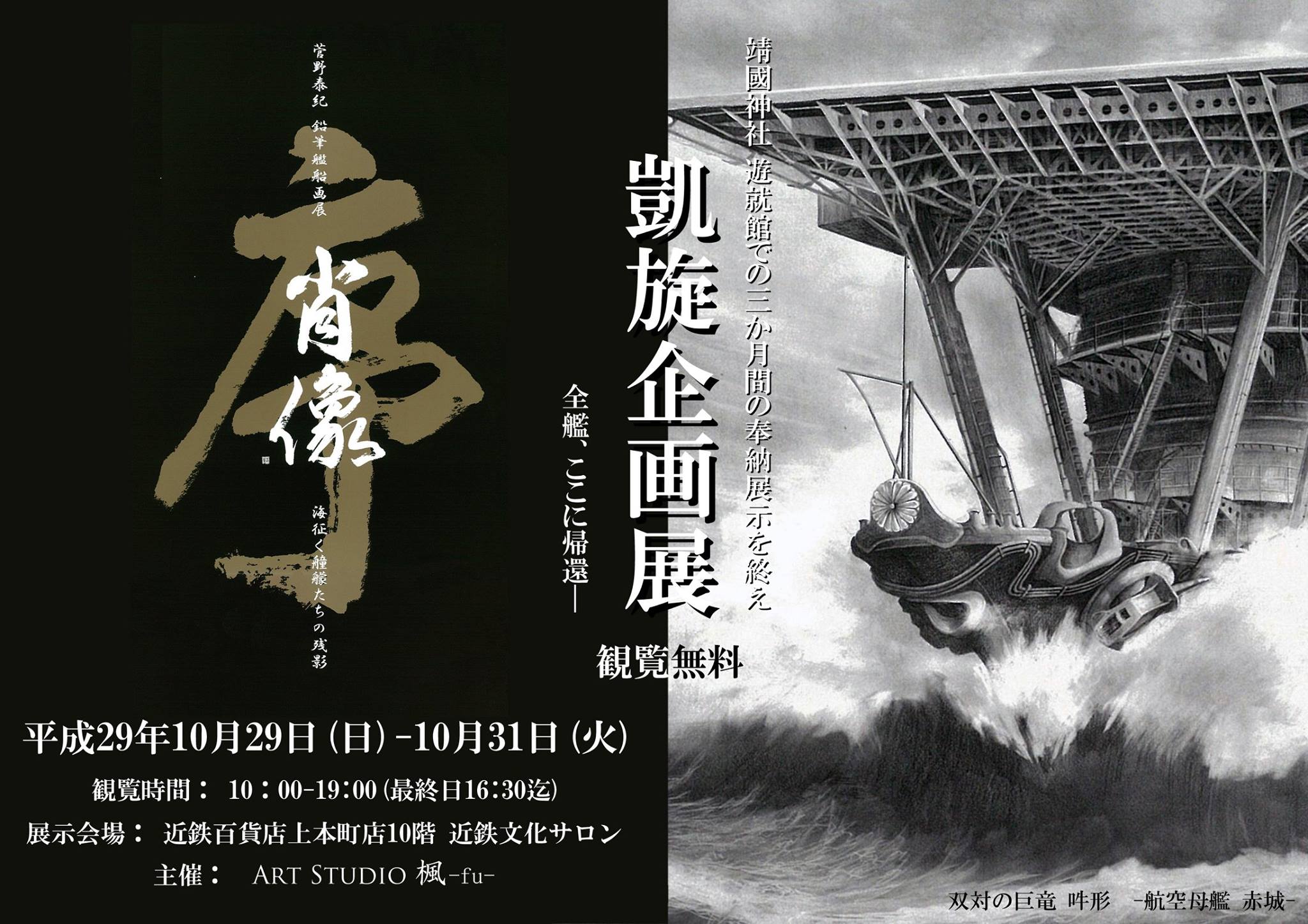

平成29年10月29日(日)ー10月31日(火)

観覧時間:10:00-19:00(最終日16:30まで)

展示会場:近鉄百貨店上本町店10階 近鉄文化サロン上本町

主 催:Art Studio 楓 -fu-

観覧無料

画集などの販売を予定。(作者は10月29日、10月31日に在廊予定)

今夏、靖國神社遊就館で3ヶ月間の展示を終えた作品たちが、作者の地元大阪へ凱旋します。短期間ではございますが、この機会にご高覧頂ければ幸いです。

「武藏」は、民間の造船所が建造した世界最大最強の戦艦であり、大日本帝国海軍最後の戦艦です。これまで幾度も大型主力艦を建造してきた三菱長崎造船所であっても、「武藏」は従来の戦艦とは比べ物に ならないほどに大きく、既存の設備では賄いきれない代物でした。そこで建造に先立ち、ドック拡張工事に加え、建造に携わる関係者の技術指導が徹底して行われました。また、建造する艦は秘匿艦であり、軍事機密を守るために実施された様々な手立ては、いずれも常識を超える逸話として伝わります。

最後の日本戦艦となった「武藏」には、大東亜戦争中その活躍の場はなく、昭和19(1944)年10月24日、捷一号作戦中に起きたシブヤン海海戦で6次に及ぶアメリカ艦載機の波状攻撃を受け、その巨体は深海 に没しました。

作品は、昭和19(1944)年7月に内地から陸軍兵や資材を満載し、護衛の駆逐艦を伴いリンガ泊地をめざし南下中の「武藏」を描いたものです。

作品仕様

| 制作年: | 平成27年 |

| 技法: | 鉛筆画 |

| サイズ: | 297×420mm(A3) |

| 所蔵: | 個人蔵 |

「扶桑」は、日本独自の設計で建造された、大日本帝国海軍初の超ド級戦艦です。また3万t越えの巨艦をドックで建造したことは世界初の試みであり、以後の巨艦建造に必要なテクノロジーの醸成に貢献しまし た。竣工当時は世界最大で、列強国に大きな脅威となりました。軍縮条約発効後、2度の近代化改装を経たものの、大東亜戦争開戦時には老朽化が否めず、数度の出撃のみで一線から退き、内地で練習艦として新兵教練に従事していました。しかし、戦局が悪化したため、電探の装備と対空武装の強化を施し、戦列へ復帰しました。昭和19(1944)年10月25日未明、「扶桑」は西村祥治中将指揮の下、旗艦を務める「山城」ほか5隻と共にスリガオ海峡を抜けてレイテ湾を目指しました。しかし、待ち受けていたアメリカ海軍部隊からの集中砲雷撃を被り、沈没しました。生存者はごくわずかでした。

作品仕様

| 制作年: | 平成27年 |

| 技法: | 鉛筆画 |

| サイズ: | 455×652mm(M15) |

| 所蔵: | 石清水八幡宮 所蔵 |

「河内」は、イギリス海軍の「ドレッドノート」に対抗すべく、日本が独自に建造した初のド級戦艦であり、初めて保有した2万t越えの戦艦です。30.5cm連装砲6基を搭載し、カーチス式直結型タービンを導入した有力な新鋭戦艦として期待されていました。しかし、主砲配置が保守的な亀甲型だった上、主砲が異口径(前後2基が50口径、中央4基が45口径)ゆえに射撃管制を統一できないという難点を抱えていました。 「河内」は就役後は主力艦隊に配備され、第一次世界大戦時には膠州湾封鎖作戦などに参加しました。大正7(1918)年7月12日徳山湾に停泊中に突如大爆発、わずか4分で沈没着底しました。総員1,020名の うち621名の乗員が退艦の猶予もなく殉難したと言われています。就役から僅か6年の短い生涯でした。

作品仕様

| 制作年: | 平成23年 |

| 技法: | 鉛筆画 |

| サイズ: | 318×409mm(F6) |

| 所蔵: | 個人蔵 |

日本が建造した初の3万t越えの超ド級戦艦が、「扶桑」型戦艦でした。大東亜戦争の敗色が濃厚となっていた昭和19(1944)年10月、「扶桑」「山城」は捷一号作戦でスリガオ海峡からレイテ湾に突入する任務を与えられました。しかしアメリカ艦隊の待ち伏せを受けた2隻は集中砲雷撃を被り、壮絶な最期を遂げました。

「連理の塔」は、アンバランスに高い艦橋が特徴である「扶桑」「山城」をテーマとした対の作品です。

「宵の山城」は冴える月夜にまっすぐ戦地に向かう凛とした「山城」の姿を、そして、「旭日の扶桑」は空を朱に染める旭日を背に波濤を越える「扶桑」の姿を描いています。両者は、「陰と陽」「静と動」の対となっています。終焉を迎えることになる海へ、単縦陣で向かう2隻の姿を後続艦から眺めると、屹立する2つの高い艦橋が、絡み合う連理の枝のように見えたかもしれません。2隻は今でも同じ海域の底に共に眠っています。

終戦70周年にあたる平成27(2015)年、両艦の艦内神社分霊元である石清水八幡宮に奉納しました。

作品仕様

| 制作年: | 平成27年 |

| 技法: | 鉛筆画 |

| サイズ: | 455×652mm(M15) |

| 所蔵: | 石清水八幡宮 所蔵 |

「蒼龍」と「飛龍」は、2計画(第二次補充計画)で計画・建造された中型空母です。軍縮条約の制限下で建造された「蒼龍」と、制限を受けずに、より理想的に建造された「飛龍」の2隻は、先行艦の「赤城」「加賀」と共に空母戦力の増強に大いに貢献しました。大東亜戦争の序盤は、揃って主要な作戦に参加しました。

「龍は激浪を越えて」は、「蒼龍」「飛龍」の2隻を主題として描いた、阿吽の対となった作品です。「蒼龍」は波を乗り越え艦底を露わにした構図から「阿形」とし、対する「飛龍」は波に艦首を突っ込んだ構図から「吽形」と見立てています。その一方で、それぞれの作品は異なるコンセプトで制作しています。「蒼龍」の方は、背景の空に2匹の降り龍が隠れており、艦首を上に向ける「蒼龍」を昇り竜に見立てた、龍図になっています。また「飛龍」はミッドウェイ海戦の武勲誉ある艦でもあり、艦載機が発艦する最も空母らしいと思える場 面を描きました。

作品仕様

| 制作年: | 平成29年 |

| 技法: | 鉛筆画 |

| サイズ: | 652×910mm(P30) |

| 所蔵: | 個人蔵 |

「扶桑(初代)」は、大日本帝国海軍が初めてイギリスへ発注した主力艦の1隻です。同時代の装甲艦「オーディシアス」をベースに設計され、大日本帝国海軍史上初の総鉄製の艦体を持った艦でした。水線部の装甲帯には231mmの装甲が貼られ、排水量がそれまでの主力艦「東」の倍以上であり、清国北洋水師が「定遠」「鎮遠」を得るまでは、アジア唯一の近代装甲艦として君臨しました。

日清戦争では黄海海戦、威海衛攻撃において、その強力な砲戦能力を活かし、日本の勝利に貢献しました。日露戦争時には第一線艦ではなくなっていましたが、二等戦艦として旅順攻略、対馬海峡警備、日本海海戦に参加しました。日露戦争後は二等海防艦に類別変更され、明治41(1908)年に除籍されるまで31年にわたり、最初期の大日本帝国海軍を支えました。

作品は、日露戦争中にバルチック艦隊を迎え撃つため、対馬沖へ出動する「扶桑」を描いたものです。その後方には、「扶桑」が率いる第三艦隊第七戦隊の「高雄」「筑紫」「鳥海」「摩耶」「宇治」が続きます。

作品仕様

| 制作年: | 平成23年 |

| 技法: | 鉛筆画 |

| サイズ: | 318×409mm(F6) |

| 所蔵: | 個人蔵 |