二式飛行艇は、川西航空機(後の新明和工業)が開発した大型飛行艇です。名機として評価の高い本機はその高速と航続力を活かして、エスピリッツサント島やオーストラリア本土、セイロン島、カルカッタなどへの長距離偵察・爆撃に活躍しました。耐久性・防御力が高く、当初は連合国側から撃墜しにくい機と評価されていましたが、制空権が失われた大東亜戦争後半には、大いに苦戦を強いられ、失われた機も少なくありませんでした。今日、その血脈を受け継いだUS-2が海上自衛隊に配備されており、世界随一の性能を誇る救難飛行艇として、人の命を救う任務で活躍しています。

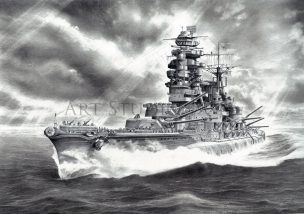

作品は、勇ましくしぶきをあげ、離水する第八〇二航空隊の二式飛行艇をとらえた作品です。その後方には、水上機母艦「秋津洲」が、飛び立つ機を見送っています。

作品は、平成 28(2016)年のみたままつりの雪洞(ぼんぼり)にもなりました。

作品仕様

| 制作年: | 平成28年 |

| 技法: | 鉛筆画 |

| サイズ: | 297×420mm(A3) |

| 所蔵: | 個人蔵 |