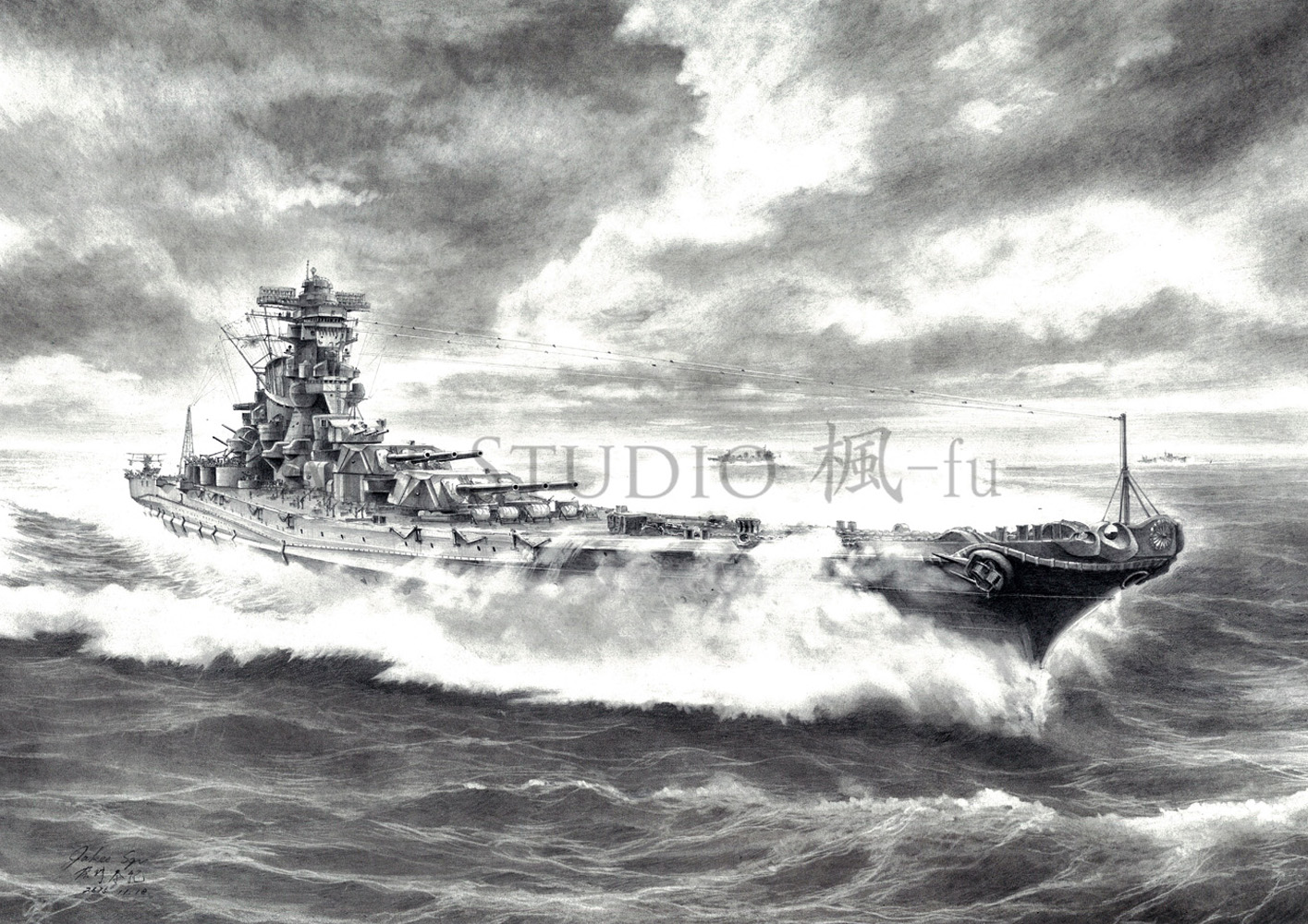

蒼龍と飛龍は、②計画(第二次補充計画)で計画・建造された中型空母です。軍縮条約の制限下で建造された蒼龍と、制限を受けずに、より理想的に建造された飛龍の2隻は、先行艦の赤城、加賀と共に空母戦力の増強に大いに貢献しました。大東亜戦争の序盤は、揃って主要な作戦に参加しました。

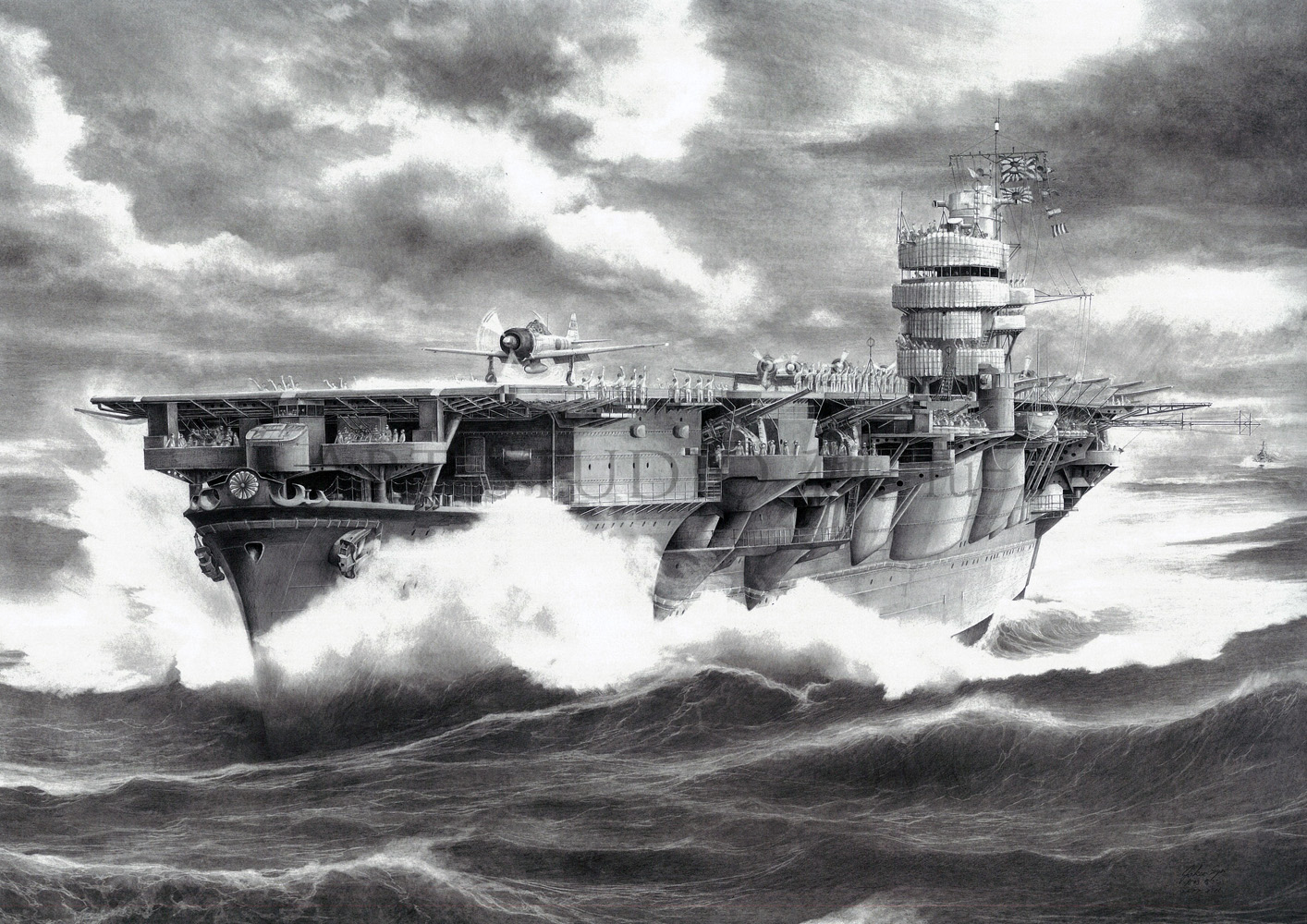

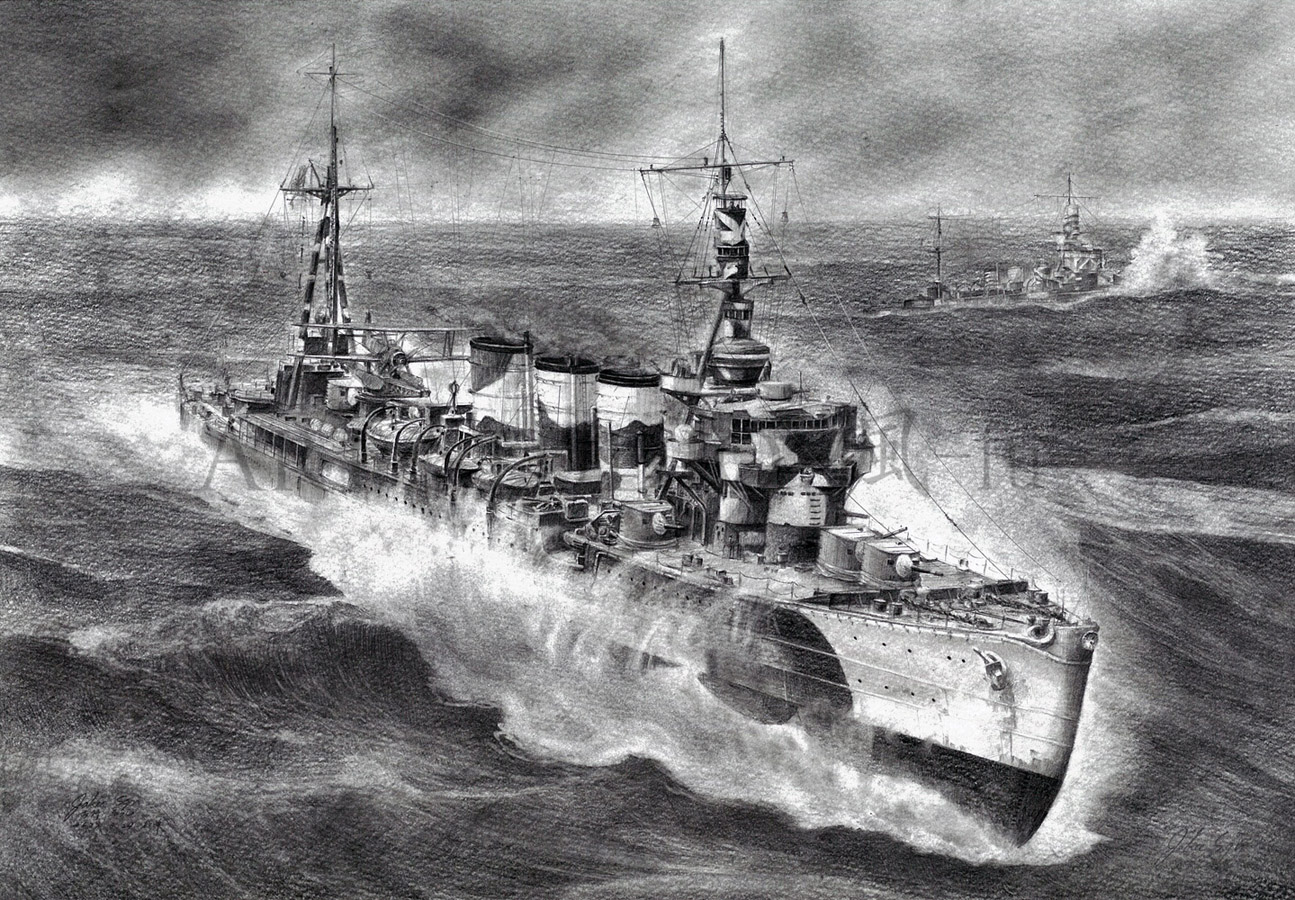

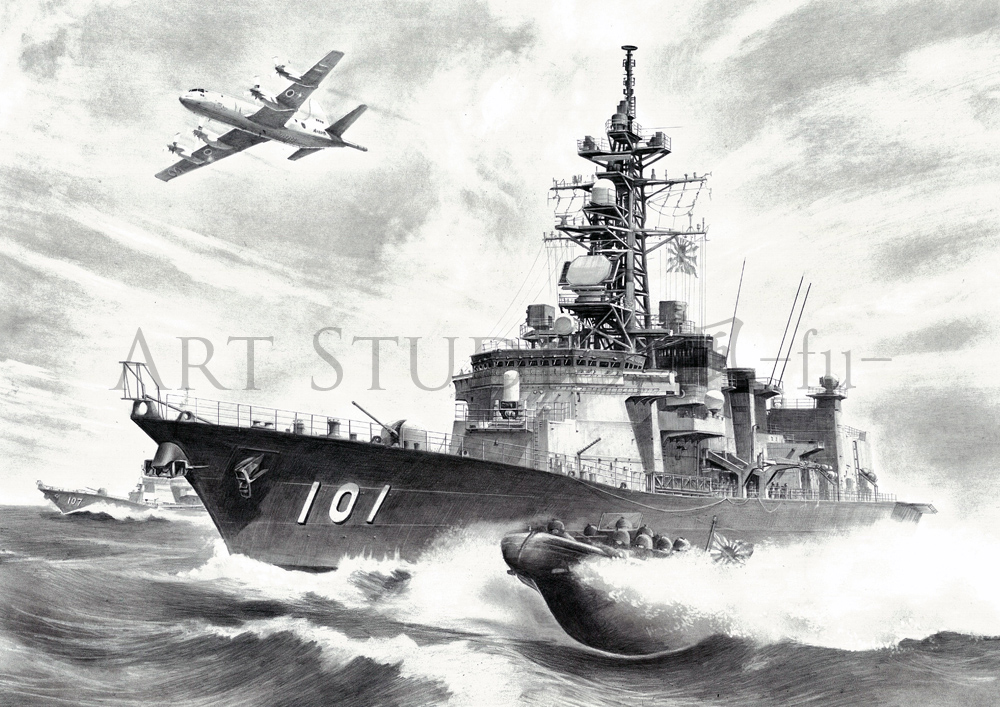

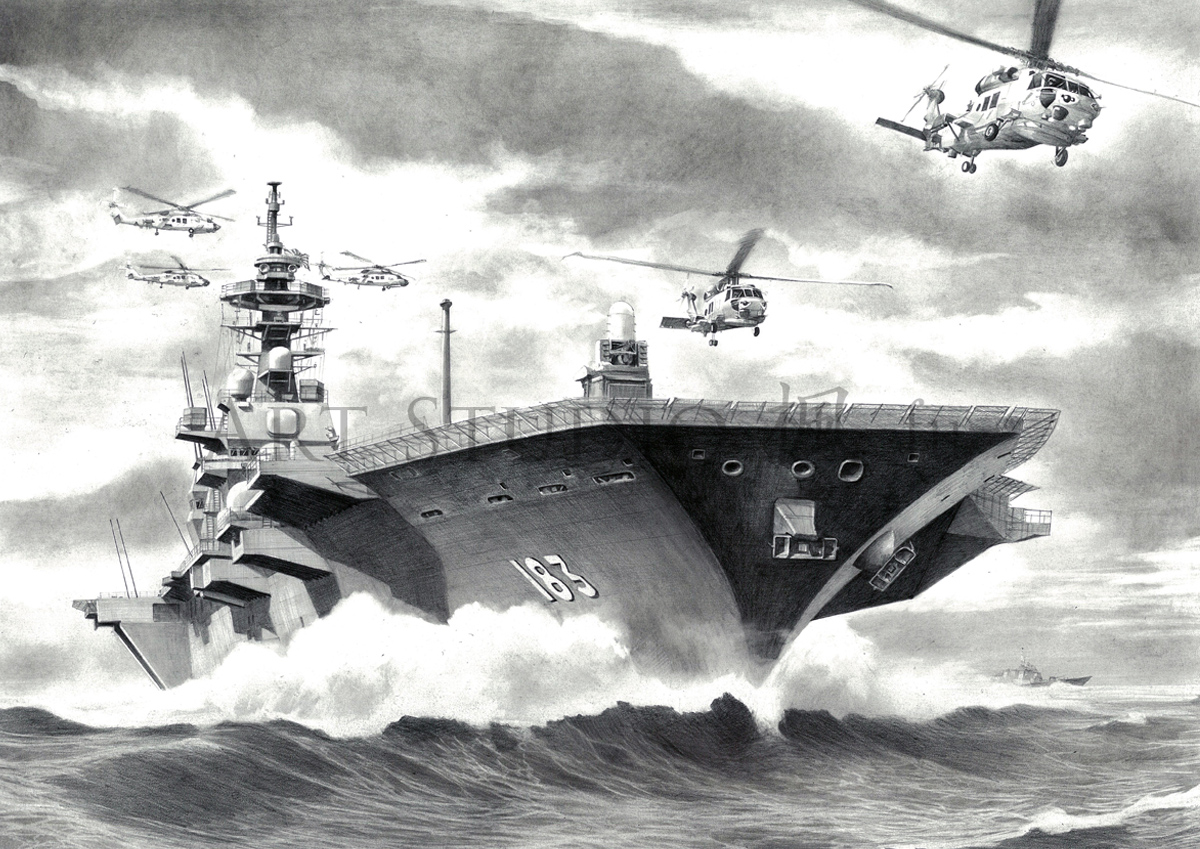

「龍は激浪を越えて」は、蒼龍、飛龍の2隻を主題として描いた、阿吽の対となった作品です。蒼龍は波を乗り越え艦底を露わにした構図から「阿形」とし、対する飛龍は波に艦首を突っ込んだ構図から「吽形」と見立てています。その一方で、それぞれの作品は異なるコンセプトで制作しています。蒼龍の方は、背景の空に2匹の降り龍が隠れており、艦首を上に向ける蒼龍を昇り竜に見立てた、龍図になっています。また飛龍はミッドウェイ海戦の武勲誉ある艦でもあり、艦載機が発艦する最も空母らしいと思える場面を描きました。

Dragons conquer the raging waves

“Hiryu and Soryu”

The Hiryu and Soryu were built as medium-class carriers as part of the Second Replenishment Plan. The Soryu was built according to the restrictions of the Naval Treaty, but the Hiryu’s construction circumvented those restrictions.

These two ships, along with the Akagi and Kaga, greatly increased Japan’s carrier force. In the beginning of the Greater East Asian War (the Pacific War) these ships played a significant role.

“Dragons conquer the raging waves” features both these ships, and shows their power. The Soryu is cresting a large wave, while the Hiryu is plowing through one. These works have two different concepts. With Soryu, two dragons can be seen descending from Heaven in the background clouds. With the Hiryu, who upheld the honor of the Nation at the Battle of Midway, she is performing what carriers do in war, launching aircraft.

飛龍は、②計画(第二次補充計画)に基づき建造された中型空母です。当初は蒼龍型の2番艦として計画されていましたが、軍縮条約破棄により設計の自由度が増し、様々な改善がなされた結果、蒼龍とは全く異なる外観的特徴を持つ空母となりました。

大東亜戦争序盤、大日本帝国海軍の主力空母の1隻として、真珠湾攻撃を始め主要な作戦に従事しました。昭和17(1942)年6月のミッドウェイ海戦では、赤城、加賀、蒼龍が失われる中でも、山口多聞少将の指揮下で奮戦し、アメリカ空母ヨークタウンを航行不能にする戦果を挙げました。しかし飛龍も被弾による大火災で航行不能となり、駆逐艦巻雲によって雷撃処分され、山口司令官・加来艦長以下、数百名の将兵たちと共に海底へと没しました。

Aircraft carrier HIJMS Hiryu

“Dragons conquer the raging waves-Aircraft carrier HIJMS Hiryu-”

Hiryu was a medium-class carrier built under the Second Replenishment Plan. Since she was the second ship of the Soryu class, more liberties from the Washington Naval Treaty were taken in her construction. She was an improved ship, and had a very different appearance than the Soryu.

In the Greater East Asian War (the Pacific War), she was one of the main carriers of the Imperial Japanese Navy, and participated in the Pearl Harbor attack. In June of Showa17 (1942), at the Battle of Midway, even with the loss of the Akagi, Kaga, and Soryu, under the orders of Admiral Yamaguchi Tamon she desperately struck back, crippling the American carrier Yorktown. However, the Hiryu herself was then struck by bombs, set afire, and became unable to make headway. She was scuttled by torpedoes from the destroyer Makigumo. Admiral Yamaguchi and Captain Kaku remained on board, and plunged to the bottom of the sea with several hundred of her crew.